PostgreSQL

- Определение структуры данных

- Отладка

- Отладочные запросы

- Выгрузка результатов запросов

- Простое обнаружение проблем производительности в PostgreSQL

- Слоты репликации

- Функции и операторы

- Управляющие подключениями

- Блокировки

- Динамическая компиляция SQL-запросов

Определение структуры данных

Внешние ключи

Для связи между таблицами применяются внешние ключи. Внешний ключ устанавливается для столбца из зависимой, подчиненной таблицы (referencing table), и указывает на один из столбцов из главной таблицы (referenced table). Как правило, внешний ключ указывает на первичный ключ из связанной главной таблицы.

Общий синтаксис установки внешнего ключа на уровне столбца

REFERENCES главная_таблица (столбец_главной_таблицы)

[ON DELETE {CASCADE|RESTRICT}]

[ON UPDATE {CASCADE|RESTRICT}]Чтобы установить связь между таблицами, после ключевого слова REFERENCES указывается имя связанной таблицы и далее в скобках имя столбца из этой таблицы, на который будет указывать внешний ключ. После выражения REFERENCES может идти выражение ON DELETE и ON UPDATE, которые уточняют поведение при удалении или обновлении данных.

Общий синтаксис установки внешнего ключа на уровне таблицы

FOREIGN KEY (стобец1, столбец2, ... столбецN)

REFERENCES главная_таблица (столбец_главной_таблицы1, столбец_главной_таблицы2, ... столбец_главной_таблицыN)

[ON DELETE {CASCADE|RESTRICT}]

[ON UPDATE {CASCADE|RESTRICT}]Например, определим две таблицы и свяжем их посредством внешнего ключа:

CREATE TABLE Customers

(

Id SERIAL PRIMARY KEY,

Age INTEGER,

FirstName VARCHAR(20) NOT NULL

);

CREATE TABLE Orders

(

Id SERIAL PRIMARY KEY,

CustomerId INTEGER REFERENCES Customers (Id),

Quantity INTEGER

);Здесь определены таблицы Customers и Orders. Customers является главной и представляет клиента. Orders является зависимой и представляет заказ, сделанный клиентом. Эта таблица через столбец CustomerId связана с таблицей Customers и ее столбцом Id. То есть столбец CustomerId является внешним ключом, который указывает на столбец Id из таблицы Customers.

Определение внешнего ключа на уровне таблицы выглядело бы следующим образом:

CREATE TABLE Customers

(

Id SERIAL PRIMARY KEY,

Age INTEGER,

FirstName VARCHAR(20) NOT NULL

);

CREATE TABLE Orders

(

Id SERIAL PRIMARY KEY,

CustomerId INTEGER,

Quantity INTEGER,

FOREIGN KEY (CustomerId) REFERENCES Customers (Id)

);ON DELETE и ON UPDATE

С помощью выражений ON DELETE и ON UPDATE можно установить действия, которые выполняются соответственно при удалении и изменении связанной строки из главной таблицы. Для установки подобного действия можно использовать следующие опции:

- CASCADE: автоматически удаляет или изменяет строки из зависимой таблицы при удалении или изменении связанных строк в главной таблице.

- RESTRICT: предотвращает какие-либо действия в зависимой таблице при удалении или изменении связанных строк в главной таблице. То есть фактически какие-либо действия отсутствуют.

- NO ACTION: действие по умолчанию, предотвращает какие-либо действия в зависимой таблице при удалении или изменении связанных строк в главной таблице. И генерирует ошибку. В отличие от RESTRICT выполняет отложенную проверку на связанность между таблицами.

- SET NULL: при удалении связанной строки из главной таблицы устанавливает для столбца внешнего ключа значение NULL.

- SET DEFAULT: при удалении связанной строки из главной таблицы устанавливает для столбца внешнего ключа значение по умолчанию, которое задается с помощью атрибуты DEFAULT. Если для столбца не задано значение по умолчанию, то в качестве него применяется значение NULL.

Каскадное удаление

По умолчанию, если на строку из главной таблицы по внешнему ключу ссылается какая-либо строка из зависимой таблицы, то мы не сможем удалить эту строку из главной таблицы. Вначале нам необходимо будет удалить все связанные строки из зависимой таблицы. И если при удалении строки из главной таблицы необходимо, чтобы были удалены все связанные строки из зависимой таблицы, то применяется каскадное удаление, то есть опция CASCADE:

CREATE TABLE Orders

(

Id SERIAL PRIMARY KEY,

CustomerId INTEGER,

Quantity INTEGER,

FOREIGN KEY (CustomerId) REFERENCES Customers (Id) ON DELETE CASCADE

);Аналогично работает выражение ON UPDATE CASCADE. При изменении значения первичного ключа автоматически изменится значение связанного с ним внешнего ключа. Но так как первичные ключи, как правило, изменяются очень редко, да и с принципе не рекомендуется использовать в качестве первичных ключей столбцы с изменяемыми значениями, то на практике выражение ON UPDATE используется редко.

Установка NULL

При установки для внешнего ключа опции SET NULL необходимо, чтобы столбец внешнего ключа допускал значение NULL:

CREATE TABLE Orders

(

Id SERIAL PRIMARY KEY,

CustomerId INTEGER,

Quantity INTEGER,

FOREIGN KEY (CustomerId) REFERENCES Customers (Id) ON DELETE SET NULL

);Установка значения по умолчанию

CREATE TABLE Orders

(

Id SERIAL PRIMARY KEY,

CustomerId INTEGER DEFAULT 1,

Quantity INTEGER,

FOREIGN KEY (CustomerId) REFERENCES Customers (Id) ON DELETE SET DEFAULT

);Если для столбца значение по умолчанию не задано через параметр DEFAULT, то в качестве такового используется значение NULL (если столбец допускает NULL).

Отладка

Отладочные запросы

Вывод списка активных запросов и его длительность

SELECT

pid,

datname,

usename,

client_addr,

xact_start,

query_start,

(state_change-query_start) AS query_duration,

wait_event_type,

wait_event,

state,

query

FROM

pg_stat_activity

WHERE

state != 'idle'

AND

usename NOT IN ('postgres','replicator','zabbix');20 самых нагруженных запросов

SELECT

substring(query, 1, 50) AS short_query,

query,

round(total_time::numeric, 2) AS total_time,

calls,

round(mean_time::numeric, 2) AS mean,

round((100 * total_time / sum(total_time::numeric) OVER ())::numeric, 2) AS percentage_cpu

FROM

pg_stat_statements

ORDER BY

total_time DESC LIMIT 20;Общее количество активных и оставшихся соединений

SELECT

max_conn,

used,

res_for_super,

max_conn-used-res_for_super res_for_normal

FROM

(SELECT count(*) used FROM pg_stat_activity) t1,

(SELECT setting::int res_for_super FROM pg_settings WHERE name=$$superuser_reserved_connections$$) t2,

(SELECT setting::int max_conn FROM pg_settings WHERE name=$$max_connections$$) t3;Количество подключений в разрезе баз данных и адресов клиентов

SELECT count(*), client_addr, datname FROM pg_stat_activity GROUP BY client_addr, datname;Количество подключений к базе данных в разрезе адресов клиентов

SELECT count(*), client_addr, datname FROM pg_stat_activity WHERE datname = 'db_name' GROUP BY client_addr, datname;Выгрузка результатов запросов

В html

$ psql -h <host> -p <port> -U postgres -H -c "SQL command"Простое обнаружение проблем производительности в PostgreSQL

Существует ли в мире очень большая и крупная база данных, которая время от времени не страдает от проблем с производительностью? Держу пари, что их не так уж много. Поэтому каждый DBA (администратор базы данных), отвечающий за PostgreSQL, должен знать, как отслеживать потенциальные проблемы производительности, чтобы выяснить, что на самом деле происходит.

Повышение производительности PostgreSQL после настройки параметров

Многие думают, что изменение параметров в postgresql.conf — это реальный путь к успеху. Однако это не всегда так. Конечно, чаще всего хорошие параметры конфигурации базы данных очень полезны. Тем не менее, во многих случаях реальные проблемы будут возникать из-за странного запроса, скрытого глубоко в некоторой логике приложения. Даже вполне вероятно, что запросы, вызывающие реальные проблемы, не являются теми, на которые вы обратили внимание. Возникает естественный вопрос: как мы можем отследить эти запросы и выяснить, что на самом деле происходит? Мой любимый инструмент для этого — pg_stat_statements, который всегда должен быть включен по моему мнению, если вы используете PostgreSQL 9.2 или выше (пожалуйста, не используйте его в более старых версиях).

Включение pg_stat_statements

Чтобы включить pg_stat_statements на вашем сервере, измените следующую строку в postgresql.conf и перезапустите PostgreSQL:

shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements'После загрузки этого модуля на сервер PostgreSQL автоматически начнет собирать информацию. Хорошо то, что накладные расходы модуля действительно очень низкие (накладные расходы в основном просто «шум»).

Затем выполните следующую команду для создания представления, необходимого для доступа к данным:

CREATE EXTENSION pg_stat_statements;Прелесть здесь в том, что тип запроса, который наиболее трудоемкий, естественно будет отображаться в верхней части списка. Лучший способ — пройтись от первого до, скажем, 10-го запроса и посмотреть, что там происходит.

По моему мнению, невозможно настроить систему без просмотра наиболее трудоемких запросов на сервере базы данных.

Углубленный анализ производительности PostgreSQL

pg_stat_statements может предложить гораздо больше, чем просто запрос и время, которое он занял. Вот структура представления:

test=# \d pg_stat_statements

View "public.pg_stat_statements"

Column | Type | Collation | Nullable | Default

---------------------+------------------+-----------+----------+---------

userid | oid | | |

dbid | oid | | |

queryid | bigint | | |

query | text | | |

calls | bigint | | |

total_time | double precision | | |

min_time | double precision | | |

max_time | double precision | | |

mean_time | double precision | | |

stddev_time | double precision | | |

rows | bigint | | |

shared_blks_hit | bigint | | |

shared_blks_read | bigint | | |

shared_blks_dirtied | bigint | | |

shared_blks_written | bigint | | |

local_blks_hit | bigint | | |

local_blks_read | bigint | | |

local_blks_dirtied | bigint | | |

local_blks_written | bigint | | |

temp_blks_read | bigint | | |

temp_blks_written | bigint | | |

blk_read_time | double precision | | |

blk_write_time | double precision | | |Вполне полезно посмотреть и на столбец stddev_time. Если стандартное отклонение велико, можно ожидать, что некоторые из этих запросов будут быстрыми, а некоторые — медленными, что может привести к ухудшению работы пользователей.

Столбец rows также может быть достаточно информативным. Предположим, что 1000 вызовов вернули 1.000.000.000 строк: фактически это означает, что каждый вызов в среднем возвращал 1 миллион строк. Легко понять, что возвращать столько данных все время не слишком хорошо.

Если требуется проверить, показывает ли определенный тип запроса плохую производительность при кэшировании, будет интересен shared_*. Вкратце: PostgreSQL может сообщить вам частоту обращений к кешу для каждого отдельного типа запроса в случае, если включен pg_stat_statements.

Также имеет смысл взглянуть на поля temp_blks_*. Каждый раз, когда PostgreSQL должен обратиться к диску для сортировки или материализации, потребуются временные блоки.

Наконец-то есть blk_read_time и blk_write_time. Обычно эти поля пусты, если не включен track_io_timing. Идея здесь заключается в том, чтобы иметь возможность измерять количество времени, которое определенный тип запроса тратит на ввод-вывод. Это позволит вам ответить на вопрос, привязана ли ваша система к вводу/выводу или к ЦП. В большинстве случаев рекомендуется включить I/O timing, поскольку это даст вам важную информацию.

Работа с Java и Hibernate

pg_stat_statements дает хорошую информацию. Однако в некоторых случаях запрос может быть прерван из-за переменной конфигурации:

test=# SHOW track_activity_query_size;

track_activity_query_size

---------------------------

1024

(1 row)Для большинства приложений 1024 байта абсолютно достаточно. Однако обычно это не тот случай, если вы используете Hibernate или Java. Hibernate имеет тенденцию посылать безумно длинные запросы к базе данных, и поэтому код SQL может быть обрезан задолго до запуска соответствующих частей (например, предложение FROM и т.д.). Поэтому имеет смысл увеличить track_activity_query_size до более высокого значения (возможно 32.786).

Полезные запросы для выявления узких мест в PostgreSQL

Есть один запрос, который я нашел особенно полезным в этом контексте: Следующий запрос показывает 20 запросов, занимающих много времени:

test=# SELECT substring(query, 1, 50) AS short_query,

round(total_time::numeric, 2) AS total_time,

calls,

round(mean_time::numeric, 2) AS mean,

round((100 * total_time / sum(total_time::numeric) OVER ())::numeric, 2) AS percentage_cpu

FROM pg_stat_statements

ORDER BY total_time DESC

LIMIT 20;

short_query | total_time | calls | mean | percentage_cpu

----------------------------------------------------+------------+-------+------+----------------

SELECT name FROM (SELECT pg_catalog.lower(name) A | 11.85 | 7 | 1.69 | 38.63

DROP SCHEMA IF EXISTS performance_check CASCADE; | 4.49 | 4 | 1.12 | 14.64

CREATE OR REPLACE FUNCTION performance_check.pg_st | 2.23 | 4 | 0.56 | 7.27

SELECT pg_catalog.quote_ident(c.relname) FROM pg_c | 1.78 | 2 | 0.89 | 5.81

SELECT a.attname, + | 1.28 | 1 | 1.28 | 4.18

SELECT substring(query, ?, ?) AS short_query,roun | 1.18 | 3 | 0.39 | 3.86

CREATE OR REPLACE FUNCTION performance_check.pg_st | 1.17 | 4 | 0.29 | 3.81

SELECT query FROM pg_stat_activity LIMIT ?; | 1.17 | 2 | 0.59 | 3.82

CREATE SCHEMA performance_check; | 1.01 | 4 | 0.25 | 3.30

SELECT pg_catalog.quote_ident(c.relname) FROM pg_c | 0.92 | 2 | 0.46 | 3.00

SELECT query FROM performance_check.pg_stat_activi | 0.74 | 1 | 0.74 | 2.43

SELECT * FROM pg_stat_statements ORDER BY total_ti | 0.56 | 1 | 0.56 | 1.82

SELECT query FROM pg_stat_statements LIMIT ?; | 0.45 | 4 | 0.11 | 1.45

GRANT EXECUTE ON FUNCTION performance_check.pg_sta | 0.35 | 4 | 0.09 | 1.13

SELECT query FROM performance_check.pg_stat_statem | 0.30 | 1 | 0.30 | 0.96

SELECT query FROM performance_check.pg_stat_activi | 0.22 | 1 | 0.22 | 0.72

GRANT ALL ON SCHEMA performance_check TO schoenig_ | 0.20 | 3 | 0.07 | 0.66

SELECT query FROM performance_check.pg_stat_statem | 0.20 | 1 | 0.20 | 0.67

GRANT EXECUTE ON FUNCTION performance_check.pg_sta | 0.19 | 4 | 0.05 | 0.62

SELECT query FROM performance_check.pg_stat_statem | 0.17 | 1 | 0.17 | 0.56

(20 rows)Последний столбец особенно примечателен: он показывает процент общего времени, потраченного на один запрос. Это поможет вам выяснить, насколько влияет запрос на общую производительность или не влияет.

Дополнительные материалы

Слоты репликации

Вывести список слотов репликации

SELECT * FROM pg_replication_slots;Создать слот репликации

SELECT pg_create_physical_replication_slot('slot_name');Удалить слот репликации

SELECT pg_drop_replication_slot('slot_name')Список литературы

Функции и операторы

Оператор DISTINCT

PostgreSQL оператор DISTINCT используется для удаления дубликатов из набора результатов. DISTINCT может использоваться только с операторами SELECT.

Синтаксис

Синтаксис для оператора DISTINCT в PostgreSQL:

SELECT DISTINCT | DISTINCT ON (distinct_expressions) expressions FROM tables [WHERE conditions];Параметры и аргументы

distinct_expressions- выражения, используемые для удаления дубликатов.expressions- столбцы или вычисления, которые вы хотите получить.tables- таблицы, из которых вы хотите получить записи. В операторе FROM должна быть указана хотя бы одна таблица.WHERE conditions- необязательный. Условия, которые должны быть выполнены для записей, которые будут выбраны.

Примечание

- Если в

DISTINCTуказано только одно выражение, запрос возвратит уникальные значения для этого выражения. - Если в

DISTINCTуказано несколько выражений, запрос извлекает уникальные комбинации для перечисленных выражений. - Если заданы ключевые слова

DISTINCT ON, запрос возвратит уникальные значения дляdistinct_expressionsи вернет другие поля для выбранных записей на основе предложенияORDER BY (limit 1). - В

PostgreSQL DISTINCTне игнорирует значенияNULL. Поэтому при использованииDISTINCTв вашем оператореSQLваш результирующий набор будет содержать значениеNULLкак отдельное значение.

Пример с одним выражением

Рассмотрим на простейший пример DISTINCT в PostgreSQL. Мы можем использовать оператор DISTINCT, чтобы вернуть одно поле, которое удаляет дубликаты из набора результатов.

Например:

SELECT DISTINCT last_name

FROM contacts

ORDER BY last_name;В этом PostgreSQL примере DISTINCT будут возвращены все уникальные значения last_name из таблицы contacts.

Пример с несколькими выражениями

Давайте посмотрим, как вы можете использовать оператор PostgreSQL DISTINCT для удаления дубликатов из более чем одного поля в вашем операторе SELECT.

Например:

SELECT DISTINCT last_name, city, state

FROM contacts

ORDER BY last_name, city, state;Этот пример будет возвращать каждую уникальную комбинацию last_name, city и state из таблицы contacts. В этом случае DISTINCT применяется к каждому полю, указанному после ключевого слова DISTINCT, и, следовательно, возвращает различные комбинации.

Пример DISTINCT ON

Одна вещь, которая уникальна в PostgreSQL, по сравнению с другими базами данных, заключается в том, что у вас есть еще одна опция при использовании оператора DISTINCT, которая называется DISTINCT ON.DISTINCT ON вернет только первую строку для DISTINCT ON (diver_expressions) на основе оператора ORDER BY, предоставленного в запросе. Любые другие поля, перечисленные в операторе SELECT, будут возвращены для этой первой строки. Это похоже на выполнение LIMIT в 1 для каждой комбинации DISTINCT ON (different_expressions).

Давайте подробнее рассмотрим, как использовать DISTINCT ON в операторе DISTINCT и что он возвращает.

Таким образом, мы могли бы изменить пример выше:

SELECT DISTINCT ON (last_name) last_name, city, state

FROM contacts

ORDER BY last_name, city, state;Этот пример DISTINCT, в котором используются ключевые слова DISTINCT ON, вернет все уникальные значения last_name. Но в этом случае для каждого уникального значения last_name он будет возвращать только первую уникальную запись last_name, с которой он сталкивается, на основе оператора ORDER BY вместе с city и state значениями из этой записи.

Он не возвращает уникальные комбинации last_name, city и state. По сути, он выполняет LIMIT, равный 1, для каждого DISTINCT ON (last_name) и возвращает соответствующие значения city и state после того, как он выбрал возвращенные записи.

Список используемых источников

Управляющие подключениями

PgBouncer

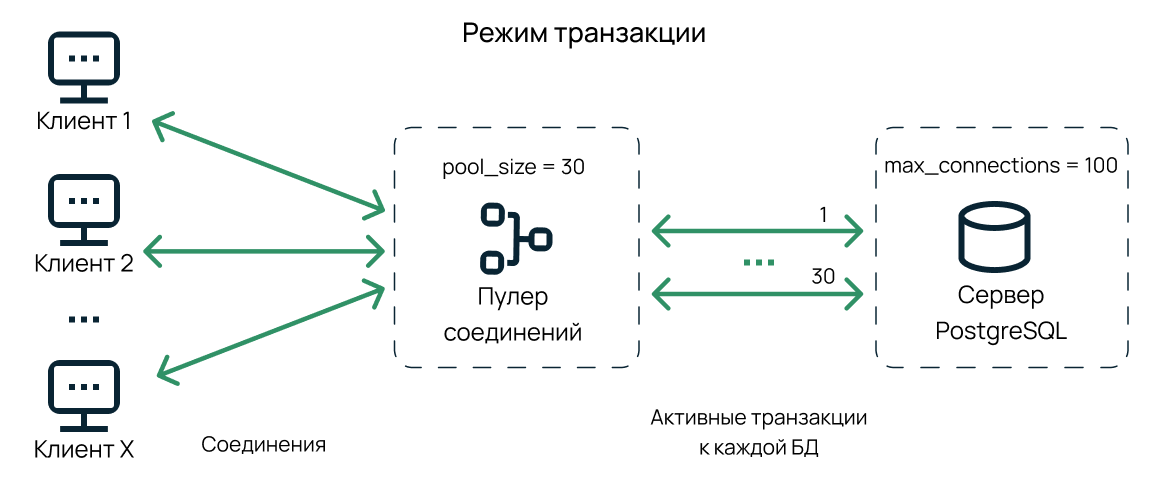

В PostgreSQL для обработки каждого соединения клиента создается отдельный процесс. Чем больше число соединений, тем больше процессов, которые используют оперативную память. Максимальное число соединений с процессом PostgreSQL определяется параметром max_connections.

Чтобы оптимизировать потребление ресурсов, можно использовать управляющего соединениями. Клиенты подключаются не напрямую к PostgreSQL, а к управляющему соединениями. При этом поддерживается небольшое количество соединений между управляющим и сервером PostgreSQL — управляющий создает новое соединение или повторно использует одно из существующих. Количество соединений между управляющим и базой данных на каждой из узлов кластера определяется размером пула (параметр pool_size).

Размер пула (pool_size)

Размер пула (параметр pool_size) — это максимальное число соединений между управляющим соединениями и каждой базой данных PostgreSQL на каждом из узлов кластера.

Режимы подключения

PgBouncer поддерживает три режима подключения:

- режим транзакции (transaction);

- режим сессии (session);

- режим оператора (statement).

Режим транзакций (transaction)

Соединение с PostgreSQL поддерживается до тех пор, пока не завершится транзакция. Когда транзакция завершается, управляющий соединениями возвращает соединение в пул. Позже это соединение может повторно использоваться этим же клиентом для других подключений или другим клиентом.

Общее количество клиентских подключений к PgBouncer может достигать 10 000, но количество активных транзакций определяет размер пула. Например, если размер пула равен 30, то активных транзакций будет 30.

Количество соединений между управляющим соединениями и каждой базой данных PostgreSQL на каждом из узлов кластера также определяется размером пула.

Клиент может одновременно выполнять несколько транзакций на разных соединениях. При этом каждое соединение между управляющим соединениями и сервером PostgreSQL в течение своего жизненного цикла может выполнять транзакции разных клиентов.

Режим транзакции снижает нагрузку на ресурсы СУБД, если есть большое количество клиентских подключений с низкой нагрузкой.

Ограничения режима transaction

Режим transaction нарушает работу некоторых механизмов PostgreSQL. Выберите другой режим, если клиенты используют эти опции. Некоторые флаги подключения могут распределяться между разными клиентами — это может привести к непредсказуемому поведению и некорректным результатам.

В режиме transaction не работают:

- команды SET/RESET и LISTEN/NOTIFY;

- WITH HOLD CURSOR;

- PRESERVE/DELETE ROWS во временных таблицах;

- подготовленные операторы (prepared statements): protocol-level prepared plans, PREPARE, DEALLOCATE;

- оператор LOAD;

- рекомендательные блокировки Session-level advisory locks.

Подробнее о несовместимых опциях в документации PgBouncer.

Режим сессии (session)

В режиме сессии клиент может продолжать отправлять запросы до тех пор, пока продолжается сессия — соединение между управляющим соединениями и сервером PostgreSQL будет поддерживаться до отключения клиента от базы данных.

Количество подключений между управляющим соединениями и сервером PostgreSQL определяется размером пула. На каждое подключение клиента используется подключение между управляющим соединениями и сервером PostgreSQL. Соединение возвращается в пул и может быть повторно использовано только после отключения предыдущего клиента от базы данных.

В отличие от режима транзакции (transaction), этот режим безопасен, повторяет прямое подключение к PostgreSQL, поддерживает все механизмы и подходит для всех клиентов PostgreSQL. При использовании этого режима нагрузка на ресурсы не снижается.

Этот режим соединений полезен для клиентов, у которых много короткоживущих подключений к базе данных, потому что в таком режиме увеличивается скорость подключения к СУБД.

Режим оператора (statement)

Управляющий подключениями вернет соединение в пул, как только будет обработан первый запрос — транзакции с несколькими операторами прервутся, управляющий подключениями вернет ошибку.

Этот режим позволяет использовать больше клиентских подключений, чем в режиме транзакции. Режим подойдет, если известно, что каждая транзакция ограничена только одним запросом (включен режим AUTOCOMMIT).

Список используемых источников

Блокировки

Понимание того как работают блокировки в PostgreSQL является ключом к написанию правильных запросов способных выполняться параллельно.

Блокировки отношений

Общая информация о блокировках

В PostgreSQL используется множество самых разных механизмов, которые служат для блокировки чего-либо (или по крайней мере так называются). Я поэтому начну с самых общих слов о том, зачем вообще нужны блокировки, какие они бывают и чем отличаются друг от друга. Затем мы посмотрим, что из этого разнообразия встречается в PostgreSQL и только после этого начнем разбираться с разными видами блокировок подробно.

Блокировки используются, чтобы упорядочить конкурентный доступ к разделяемым ресурсам.

Под конкурентным доступом понимается одновременный доступ нескольких процессов. Сами процессы могут при этом выполняться как параллельно (если позволяет аппаратура), так и последовательно в режиме разделения времени — это не важно.

Если нет конкуренции, то нет нужды и в блокировках (например, общий буферный кеш требует блокировок, а локальный – нет).

Перед тем, как обратиться к ресурсу, процесс обязан захватить (acquire) блокировку, ассоциированную с этим ресурсом. То есть речь идет об определенной дисциплине: все работает до тех пор, пока все процессы выполняют установленные правила обращения к разделяемому ресурсу. Если блокировками управляет СУБД, то она сама следит за порядком; если блокировки устанавливает приложение, то эта обязанность ложится на него.

На низком уровне блокировка представляется участком разделяемой памяти, в котором некоторым образом отмечается, свободна ли блокировка или захвачена (и, возможно, записывается дополнительная информация: номер процесса, время захвата и т. п.).

Можно заметить, что такой участок разделяемой памяти сам по себе является ресурсом, к которому возможен конкурентный доступ. Если спуститься на уровень ниже, мы увидим, что для упорядочения доступа используются специальные примитивы синхронизации (такие, как семафоры или мьютексы), предоставляемые ОС. Смысл их в том, чтобы код, обращающийся к разделяемому ресурсу, одновременно выполнялся только в одном процессе. На самом низком уровне эти примитивы реализуются на основе атомарных инструкций процессора (таких, как test-and-set или compare-and-swap).

После того, как ресурс больше не нужен процессу, он освобождает (release) блокировку, чтобы ресурсом могли воспользоваться другие.

Конечно, захват блокировки возможен не всегда: ресурс может оказаться уже занятым кем-то другим. Тогда процесс либо встает в очередь ожидания (если механизм блокировки дает такую возможность), либо повторяет попытку захвата блокировки через определенное время. Так или иначе это приводит к тому, что процесс вынужден простаивать в ожидании освобождения ресурса.

Иногда удается применить другие, неблокирующие, стратегии. Например, механизм многоверсионности позволяет нескольким процессам в ряде случаев работать одновременно с разными версиями данных, не блокируя друг друга.

Защищаемым ресурсом в принципе может быть все, что угодно, лишь бы этот ресурс можно было однозначно идентифицировать и сопоставить ему адрес блокировки.

Например, ресурсом может быть объект, с которым работает СУБД, такой как страница данных (идентифицируется именем файла и позицией внутри файла), таблица (oid в системном каталоге), табличная строка (страница и смещение внутри страницы). Ресурсом может быть структура в памяти, такая как хеш-таблица, буфер и т. п. (идентифицируется заранее присвоенным номером). Иногда даже бывает удобно использовать абстрактные ресурсы, не имеющие никакого физического смысла (идентифицируются просто уникальным числом).

На эффективность блокировок оказывают влияние много факторов, из которых выделим два.

- Гранулярность (степень детализации) важна, если ресурсы образуют иерархию.

Например, таблица состоит из страниц, которые содержат табличные строки. Все эти объекты могут выступать в качестве ресурсов. Если процессы обычно заинтересованы всего в нескольких строках, а блокировка устанавливается на уровне таблицы, то другие процессы не смогут одновременно работать с разными строками. Поэтому чем выше гранулярность, тем лучше для возможности распараллеливания.

Но это приводит к увеличению числа блокировок (информацию о которых надо хранить в памяти). В таком случае может применяться повышение уровня (эскалация) блокировок: когда количество низкоуровневых, высокогранулярных блокировок превышает определенный предел, они заменяются на одну блокировку более высокого уровня. - Блокировки могут захватываться в разных режимах.

Имена режимов могут быть абсолютно произвольными, важна лишь матрица их совместимости друг с другом. Режим, несовместимый ни с каким режимом (в том числе с самим собой), принято называть исключительным или монопольным (exclusive). Если режимы совместимы, то блокировка может захватываться несколькими процессами одновременно; такие режимы называют разделяемыми (shared). В целом, чем больше можно выделить разных режимов, совместимых друг с другом, тем больше создается возможностей для параллелизма.

По времени использования блокировки можно разделить на длительные и короткие.

- Долговременные блокировки захватываются на потенциально большое время (обычно до конца транзакции) и чаще всего относятся к таким ресурсам, как таблицы (отношения) и строки. Как правило, PostgreSQL управляет такими блокировками автоматически, но пользователь, тем не менее, имеет определенный контроль над этим процессом.

Для длительных блокировок характерно большое число режимов, чтобы можно было выполнять как можно больше одновременных действий над данными. Обычно для таких блокировок имеется развитая инфраструктура (например, поддержка очередей ожидания и обнаружение взаимоблокировок) и средства мониторинга, поскольку затраты на поддержание всех этих удобств все равно оказываются несравнимо меньшими по сравнению со стоимостью операций над защищаемыми данными. - Краткосрочные блокировки захватываются на небольшое время (от нескольких инструкций процессора до долей секунд) и обычно относятся к структурам данных в общей памяти. Такими блокировками PostgreSQL управляет полностью автоматически — об их существовании надо просто знать.

Для коротких блокировок характерны минимум режимов (исключительный и разделяемый) и простая инфраструктура. В ряде случаев могут отсутствовать даже средства мониторинга.

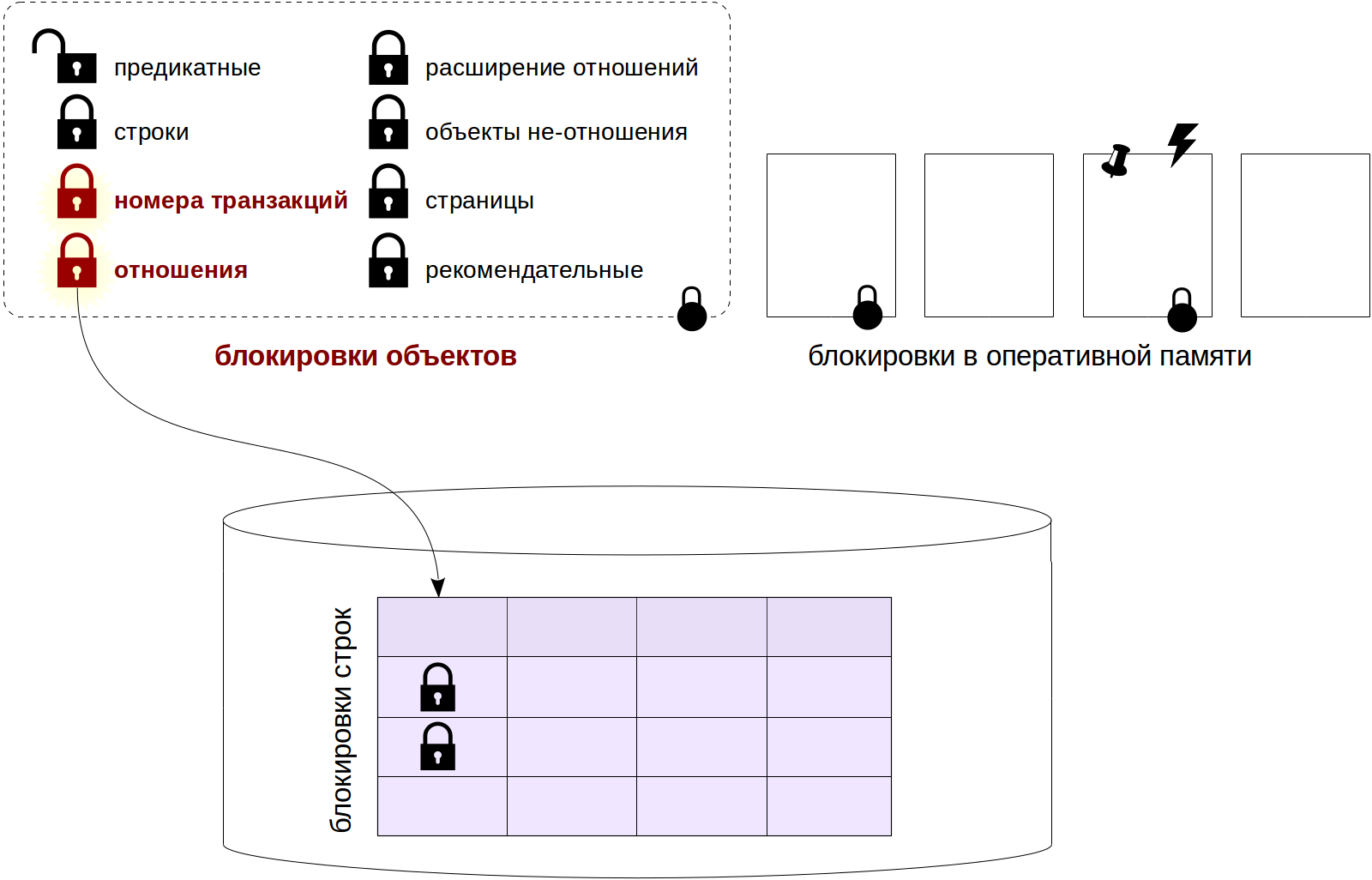

В PostgreSQL используются разные виды блокировок.

Блокировки на уровне объектов относятся к длительным, «тяжеловесным». В качестве ресурсов здесь выступают отношения и другие объекты. Если слово блокировка встречается в тексте без уточнений, то оно обозначает именно такую, «обычную» блокировку.

Среди длительных блокировок отдельно выделяются блокировки на уровне строк. Их реализация отличается от остальных длительных блокировок из-за потенциально огромного их количества (представьте обновление миллиона строк в одной транзакции). Такие блокировки будут рассмотрены в следующей статье.

Третья статья цикла будет посвящена оставшимся блокировкам на уровне объектов, а также предикатным блокировкам (поскольку информация о всех этих блокировках хранится в оперативной памяти однотипным образом).

К коротким блокировкам относятся различные блокировки структур оперативной памяти. Их мы рассмотрим в последней статье цикла.

Блокировки объектов

Итак, мы начинаем с блокировок уровня объектов. Под объектом здесь понимаются в первую очередь отношения (relations), то есть таблицы, индексы, последовательности, материализованные представления, но также и некоторые другие сущности. Эти блокировки обычно защищают объекты от одновременного изменения или от использования в то время, когда объект изменяется, но также и для других нужд.

Расплывчатая формулировка? Так и есть, потому что блокировки из этой группы используются для самых разных целей. Объединяет их лишь то, как они устроены.

Устройство

Блокировки объектов располагаются в общей памяти сервера. Их количество ограничено произведением значений двух параметров: max_locks_per_transaction × max_connections.

Пул блокировок — общий для всех транзакций, то есть одна транзакция может захватить больше блокировок, чем max_locks_per_transaction: важно лишь, чтобы общее число блокировок в системе не превысило установленный предел. Пул создается при запуске, так что изменение любого из двух указанных параметров требует перезагрузки сервера.

Все блокировки можно посмотреть в представлении pg_locks.

Если ресурс уже заблокирован в несовместимом режиме, транзакция, пытающаяся захватить этот ресурс, ставится в очередь и ожидает освобождения блокировки. Ожидающие транзакции не потребляют ресурсы процессора: соответствующие обслуживающие процессы «засыпают» и пробуждаются операционной системой при освобождении ресурса.

Возможна ситуация взаимоблокировки или тупика (deadlock), при которой одной транзакции для продолжения работы требуется ресурс, занятый второй транзакцией, а второй необходим ресурс, занятый первой (в общем случае может произойти взаимоблокировка и более двух транзакций). В таком случае ожидание будет продолжаться бесконечно, поэтому PostgreSQL автоматически определяет такие ситуации и аварийно прерывает одну из транзакций, чтобы остальные могли продолжить работу. (Более подробно мы поговорим про взаимоблокировки в следующей статье.)

Типы объектов

Вот список типов блокировок (или, если угодно, типов объектов), с которыми мы будем иметь дело в этой и следующей статьях. Названия приведены в соответствии со столбцом locktype представления pg_locks.

- relation

Блокировки отношений. - transactionid и virtualxid

Блокировка номера транзакции (настоящего или виртуального). Каждая транзакция сама удерживает исключительную блокировку своего собственного номера, поэтому такие блокировки удобно использовать, когда нужно дождаться окончания другой транзакции. - tuple

Блокировка версии строки. Используется в некоторых случаях для установки приоритета среди нескольких транзакций, ожидающих блокировку одной и той же строки.

Разговор об остальных типах блокировок мы отложим до третьей статьи цикла. Все они захватываются либо только в исключительном режиме, либо в исключительном и разделяемом.

- extend

Используется при добавлении страниц к файлу какого-либо отношения. - object

Блокировка объектов, которые не являются отношениями (баз данных, схем, подписок и т. п.). - page

Блокировка страницы, используется нечасто и только некоторыми типами индексов. - advisory

Рекомендательная блокировка, устанавливается пользователем вручную.

Блокировки отношений

Чтобы не терять контекст, я буду отмечать на такой картинке те типы блокировок, о которых дальше пойдет речь.

Режимы

Если не самая важная, то уж точно самая «развесистая» блокировка — блокировка отношений. Для нее определено целых 8 различных режимов. Такое количество нужно для того, чтобы как можно большее количество команд, относящихся к одной таблице, могло выполняться одновременно.

Нет никакого смысла учить эти режимы наизусть или пытаться вникнуть в смысл их названий; главное — иметь в нужный момент перед глазами матрицу, которая показывает, какие блокировки конфликтуют друг с другом. Для удобства она воспроизведена здесь вместе с примерами команд, которые требуют соответствующие уровни блокировки:

| режим блокировки | AS | RS | RE | SUE | S | SRE | E | AE | пример SQL-команд |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Access Share | X | SELECT | |||||||

| Row Share | X | X | SELECT FOR UPDATE/SHARE | ||||||

| Row Exclusive | X | X | X | X | INSERT, UPDATE, DELETE | ||||

| Share Update Exclusive | X | X | X | X | X | VACUUM, ALTER TABLE*, СREATE INDEX CONCURRENTLY | |||

| Share | X | X | X | X | X | CREATE INDEX | |||

| Share Row Exclusive | X | X | X | X | X | X | CREATE TRIGGER, ALTER TABLE* | ||

| Exclusive | X | X | X | X | X | X | X | REFRESH MAT. VIEW CONCURRENTLY | |

| Access Exclusive | X | X | X | X | X | X | X | X | DROP, TRUNCATE, VACUUM FULL, LOCK TABLE, ALTER TABLE*, REFRESH MAT. VIEW |

Некоторые комментарии:

- Первые 4 режима допускают одновременное изменение данных в таблице, а следующие 4 — нет.

- Первый режим (Access Share) — cамый слабый, он совместим с любым другим, кроме последнего (Access Exclusive). Этот последний режим — монопольный, он не совместим ни с одним режимом.

- Команда ALTER TABLE имеет много вариантов, разные из которых требуют разных уровней блокировки. Поэтому в матрице эта команда появляется в разных строках и отмечена звездочкой.

Для примера например

приведем такой пример. Что произойдет, если выполнить команду CREATE INDEX?

Находим в документации, что эта команда устанавливает блокировку в режиме Share. По матрице определяем, что команда совместима сама с собой (то есть можно одновременно создавать несколько индексов) и с читающими командами. Таким образом, команды SELECT продолжат работу, а вот команды UPDATE, DELETE, INSERT будут заблокированы.

И наоборот — незавершенные транзакции, изменяющие данные в таблице, будут блокировать работу команды CREATE INDEX. Поэтому и существует вариант команды — CREATE INDEX CONCURRENTLY. Он работает дольше (и может даже упасть с ошибкой), зато допускает одновременное изменение данных.

В сказанном можно убедиться и на практике. Для экспериментов мы будем использовать знакомую по первому циклу таблицу «банковских» счетов, в которой будем хранить номер счета и сумму.

=> CREATE TABLE accounts(

acc_no integer PRIMARY KEY,

amount numeric

);

=> INSERT INTO accounts

VALUES (1,1000.00), (2,2000.00), (3,3000.00);

Во втором сеансе начнем транзакцию. Нам понадобится номер обслуживающего процесса.

| => SELECT pg_backend_pid();

| pg_backend_pid

| ----------------

| 4746

| (1 row)

Какие блокировки удерживает только что начавшаяся транзакция? Смотрим в pg_locks:

=> SELECT locktype, relation::REGCLASS, virtualxid AS virtxid, transactionid AS xid, mode, granted

FROM pg_locks WHERE pid = 4746;

locktype | relation | virtxid | xid | mode | granted

------------+----------+---------+-----+---------------+---------

virtualxid | | 5/15 | | ExclusiveLock | t

(1 row)

Как я уже говорил, транзакция всегда удерживает исключительную (ExclusiveLock) блокировку собственного номера, а данном случае — виртуального. Других блокировок у этого процесса нет.

Теперь обновим строку таблицы. Как изменится ситуация?

| => UPDATE accounts SET amount = amount + 100 WHERE acc_no = 1;

=> \g

locktype | relation | virtxid | xid | mode | granted

---------------+---------------+---------+--------+------------------+---------

relation | accounts_pkey | | | RowExclusiveLock | t

relation | accounts | | | RowExclusiveLock | t

virtualxid | | 5/15 | | ExclusiveLock | t

transactionid | | | 529404 | ExclusiveLock | t

(4 rows)

Теперь появились блокировки изменяемой таблицы и индекса (созданного для первичного ключа), который используется командой UPDATE. Обе блокировки взяты в режиме RowExclusiveLock. Кроме того, добавилась исключительная блокировка настоящего номера транзакции (который появился, как только транзакция начала изменять данные).

Теперь попробуем в еще одном сеансе создать индекс по таблице.

|| => SELECT pg_backend_pid();

|| pg_backend_pid

|| ----------------

|| 4782

|| (1 row)

|| => CREATE INDEX ON accounts(acc_no);

Команда «подвисает» в ожидании освобождения ресурса. Какую именно блокировку она пытается захватить? Проверим:

=> SELECT locktype, relation::REGCLASS, virtualxid AS virtxid, transactionid AS xid, mode, granted

FROM pg_locks WHERE pid = 4782;

locktype | relation | virtxid | xid | mode | granted

------------+----------+---------+-----+---------------+---------

virtualxid | | 6/15 | | ExclusiveLock | t

relation | accounts | | | ShareLock | f

(2 rows)

Видим, что транзакция пытается получить блокировку таблицы в режиме ShareLock, но не может (granted = f).

Находить номер блокирующего процесса, а в общем случае — несколько номеров, удобно с помощью функции, которая появилась в версии 9.6 (до того приходилось делать выводы, вдумчиво разглядывая все содержимое pg_locks):

=> SELECT pg_blocking_pids(4782);

pg_blocking_pids

------------------

{4746}

(1 row)

И затем, чтобы разобраться в ситуации, можно получить информацию о сеансах, к которым относятся найденные номера:

=> SELECT * FROM pg_stat_activity

WHERE pid = ANY(pg_blocking_pids(4782)) \gx

-[ RECORD 1 ]----+------------------------------------------------------------

datid | 16386

datname | test

pid | 4746

usesysid | 16384

usename | student

application_name | psql

client_addr |

client_hostname |

client_port | -1

backend_start | 2019-08-07 15:02:53.811842+03

xact_start | 2019-08-07 15:02:54.090672+03

query_start | 2019-08-07 15:02:54.10621+03

state_change | 2019-08-07 15:02:54.106965+03

wait_event_type | Client

wait_event | ClientRead

state | idle in transaction

backend_xid | 529404

backend_xmin |

query | UPDATE accounts SET amount = amount + 100 WHERE acc_no = 1;

backend_type | client backend

После завершения транзакции блокировки снимаются и индекс создается.

| => COMMIT;

| COMMIT

|| CREATE INDEX

В очередь!..

Чтобы лучше представить, к чему приводит появление несовместимой блокировки, посмотрим, что произойдет, если в процессе работы системы выполнить команду VACUUM FULL.

Пусть вначале на нашей таблице выполняется команда SELECT. Она получает блокировку самого слабого уровня Access Share. Чтобы управлять временем освобождения блокировки, мы выполняем эту команду внутри транзакции — пока транзакция не окончится, блокировка не будет снята. В реальности таблицу могут читать (и изменять) несколько команд, и какие-то из запросов могут выполняться достаточно долго.

=> BEGIN;

=> SELECT * FROM accounts;

acc_no | amount

--------+---------

2 | 2000.00

3 | 3000.00

1 | 1100.00

(3 rows)

=> SELECT locktype, mode, granted, pid, pg_blocking_pids(pid) AS wait_for

FROM pg_locks WHERE relation = 'accounts'::regclass;

locktype | mode | granted | pid | wait_for

----------+-----------------+---------+------+----------

relation | AccessShareLock | t | 4710 | {}

(1 row)

Затем администратор выполняет команду VACUUM FULL, которой требуется блокировка уровня Access Exclusive, несовместимая ни с чем, даже с Access Share. (Такую же блокировку требует и команда LOCK TABLE.) Транзакция встает в очередь.

| => BEGIN;

| => LOCK TABLE accounts; -- аналогично VACUUM FULL

=> SELECT locktype, mode, granted, pid, pg_blocking_pids(pid) AS wait_for

FROM pg_locks WHERE relation = 'accounts'::regclass;

locktype | mode | granted | pid | wait_for

----------+---------------------+---------+------+----------

relation | AccessShareLock | t | 4710 | {}

relation | AccessExclusiveLock | f | 4746 | {4710}

(2 rows)

Но приложение продолжает выдавать запросы, и вот в системе появляется еще команда SELECT. Чисто теоретически она могла бы «проскочить», пока VACUUM FULL ждет, но нет — она честно занимают место в очереди за VACUUM FULL.

|| => SELECT * FROM accounts;

=> SELECT locktype, mode, granted, pid, pg_blocking_pids(pid) AS wait_for

FROM pg_locks WHERE relation = 'accounts'::regclass;

locktype | mode | granted | pid | wait_for

----------+---------------------+---------+------+----------

relation | AccessShareLock | t | 4710 | {}

relation | AccessExclusiveLock | f | 4746 | {4710}

relation | AccessShareLock | f | 4782 | {4746}

(3 rows)

После того, как первая транзакция с командой SELECT завершается и освобождает блокировку, начинает выполняться команда VACUUM FULL (которую мы сымитировали командой LOCK TABLE).

=> COMMIT;

COMMIT

| LOCK TABLE

=> SELECT locktype, mode, granted, pid, pg_blocking_pids(pid) AS wait_for

FROM pg_locks WHERE relation = 'accounts'::regclass;

locktype | mode | granted | pid | wait_for

----------+---------------------+---------+------+----------

relation | AccessExclusiveLock | t | 4746 | {}

relation | AccessShareLock | f | 4782 | {4746}

(2 rows)

И только после того, как VACUUM FULL завершит свою работу и снимет блокировку, все накопившиеся в очереди команды (SELECT в нашем примере) смогут захватить соответствующие блокировки (Access Share) и выполниться.

| => COMMIT;

| COMMIT

|| acc_no | amount

|| --------+---------

|| 2 | 2000.00

|| 3 | 3000.00

|| 1 | 1100.00

|| (3 rows)

Таким образом, неаккуратно выполненная команда может парализовать работу системы на время, значительно превышающее время выполнение самой команды.

Средства мониторинга

Безусловно, блокировки необходимы для корректной работы, но могут приводить к нежелательным ожиданиям. Такие ожидания можно отслеживать, чтобы разобраться в их причине и по возможности устранить (например, изменив алгоритм работы приложения).

С одним способом мы уже познакомились: в момент возникновения долгой блокировки мы можем выполнить запрос к представлению pg_locks, посмотреть на блокируемые и блокирующие транзакции (функция pg_blocking_pids) и расшифровывать их при помощи pg_stat_activity.

Другой способ состоит в том, чтобы включить параметр log_lock_waits. В этом случае в журнал сообщений сервера будет попадать информация, если транзакция ждала дольше, чем deadlock_timeout (несмотря на то, что используется параметр для взаимоблокировок, речь идет об обычных ожиданиях).

Попробуем.

=> ALTER SYSTEM SET log_lock_waits = on;

=> SELECT pg_reload_conf();

Значение параметра deadlock_timeout по умолчанию равно одной секунде:

=> SHOW deadlock_timeout;

deadlock_timeout

------------------

1s

(1 row)

Воспроизведем блокировку.

=> BEGIN;

=> UPDATE accounts SET amount = amount - 100.00 WHERE acc_no = 1;

UPDATE 1

| => BEGIN;

| => UPDATE accounts SET amount = amount + 100.00 WHERE acc_no = 1;

Вторая команда UPDATE ожидает блокировку. Подождем секунду и завершим первую транзакцию.

=> SELECT pg_sleep(1);

=> COMMIT;

COMMIT

Теперь и вторая транзакция может завершиться.

| UPDATE 1

| => COMMIT;

| COMMIT

И вся важная информация попала в журнал:

postgres$ tail -n 7 /var/log/postgresql/postgresql-11-main.log

2019-08-07 15:26:30.827 MSK [5898] student@test LOG: process 5898 still waiting for ShareLock on transaction 529427 after 1000.186 ms

2019-08-07 15:26:30.827 MSK [5898] student@test DETAIL: Process holding the lock: 5862. Wait queue: 5898.

2019-08-07 15:26:30.827 MSK [5898] student@test CONTEXT: while updating tuple (0,4) in relation "accounts"

2019-08-07 15:26:30.827 MSK [5898] student@test STATEMENT: UPDATE accounts SET amount = amount + 100.00 WHERE acc_no = 1;

2019-08-07 15:26:30.836 MSK [5898] student@test LOG: process 5898 acquired ShareLock on transaction 529427 after 1009.536 ms

2019-08-07 15:26:30.836 MSK [5898] student@test CONTEXT: while updating tuple (0,4) in relation "accounts"

2019-08-07 15:26:30.836 MSK [5898] student@test STATEMENT: UPDATE accounts SET amount = amount + 100.00 WHERE acc_no = 1;